Noch während der Revolution von 1848/49 war das Frauenwahlrecht in der Öffentlichkeit in Deutschland kein Thema gewesen. Zwar kritisierte die Vorreiterin der bürgerlichen Frauenbewegung in Deutschland, Louise Otto-Peters, die frühen Demokraten: "Wo sie das Volk meinen, zählen die Frauen nicht mit." Doch auch sie wagte öffentlich nicht, die Forderung nach dem Frauenwahlrecht zu stellen. Die erste Frau, die auf Reichsebene das Stimmrecht für Frauen öffentlich forderte, war schließlich die Schriftstellerin Hedwig Dohm 1873. Doch großen Widerhall fand diese Forderung zunächst nicht.

"Können wir nicht wählen, so können wir doch wühlen" - so lautete Mitte der 1870er Jahre die Losung sozialdemokratischer Frauen. Obwohl sich selbst in der SPD der Befürworter des Frauenstimmrechts, August Bebel, noch 1875 gegenüber seinen Parteigenossen nicht durchsetzen konnte, das Frauenwahlrecht zur Forderung der Sozialdemokraten zu erheben, unterstützten Frauen die Wahlkämpfe der Männer. Mitglied in politischen Parteien durften die Frauen allerdings bis 1908 nicht werden. Frauenvereine, die zu politisch wurden, wie beispielsweise der Frauenverein in Velbert, drohte die Auflösung, den Vorsitzenden Strafverfolgung.

Am Niederrhein und in den angrenzenden Regionen waren es überwiegend die Vertreterinnen der proletarischen Frauenbewegung, die sich dennoch nicht einschüchtern ließen. „Die Zahl der Aufgerüttelten nimmt sichtlich zu“ berichtet beispielsweise Gertrud Kämmerling 1907 über die Frauenbewegung in Mülheim. Eine sozialdemokratische Frauenversammlung in Elberfeld zum ersten Internationalen Frauentag am 19. März 1911 stand unter dem Motto: Heraus mit dem Frauenwahlrecht! In Düsseldorf zogen 400 Frauen durch die Königsallee, wobei sie „Hochrufe auf das Frauenwahlrecht“ ausbrachten.

Die Erfüllung dieser Forderung ließ allerdings noch 7 Jahre auf sich warten. Nach der Novemberrevolution und dem Zusammenbruch des Deutschen Kaiserreiches verkündete der Rat der Volksbeauftragten am 12. November 1918 das allgemeine Wahlrecht – für Frauen und Männer - ab 20 Jahren, am 30. November 1918 trat es in Kraft. Erstmals durften Frauen in Deutschland am 19. Januar 1919 aktiv und passiv wählen.

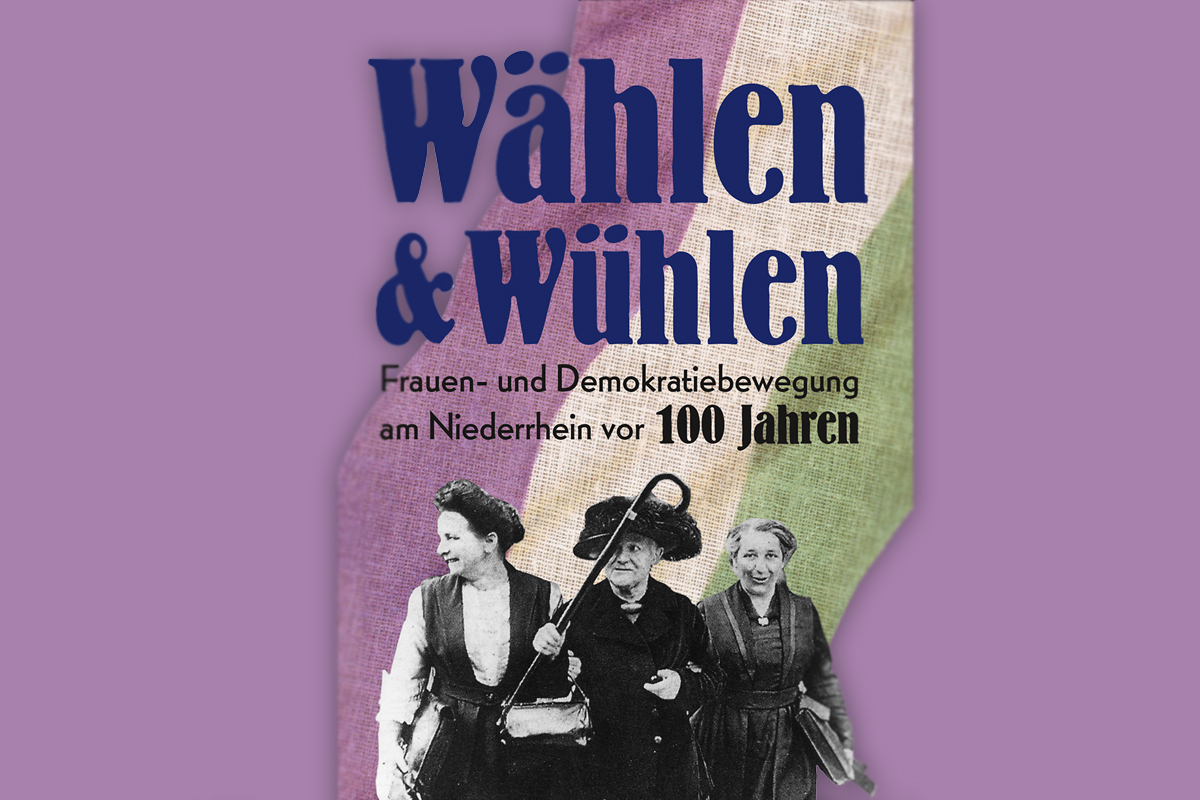

Wie standen die Frauen am Niederrhein zur Frauenwahlrechtsfrage? Wie gingen sie mit dem neu erworbenen Recht um? Diesen Fragen stehen u.a. im Fokus der Ausstellung Wählen & Wühlen. Frauen- und Demokratiebewegung am Niederrhein, die ab 24. März im Grafschafter Museum zu sehen sein wird. Die Ausstellung ist Teil des Mottojahres NEULAND des niederrheinischen Museumsnetzwerkes.