Für ein besonderes Eintauchen in die Lebensart am Niederrhein haben wir im Niederrheinischen Museum Kevelaer zwei besondere Männer zusammengebracht, die für sich den Niederrhein als Spezialgebiet ausgeguckt haben: Kabarettist Stefan Verhasselt und Sprachwissenschaftler Dr. Georg Cornelissen. Herausgekommen sind unterhaltsame Storys über den Niederrheiner an und für sich und Gespräche über die niederrheinische Sprache.

Von Höcksken op Stöcksken mit Dr. Georg Cornelissen und Stefan Verhasselt

Mit einem zufriedenen Lächeln betritt Georg Cornelissen das Museum. Es ist die Rückkehr zu einem bekannten und geliebten Ort. Das Museum ist eines der ersten, das er schon seit früher Jugend kennt und regelmäßig besucht hat, auch als Referent. Der bundesweit bekannte Sprachwissenschaftler mit eigener Rubrik im WDR-Fernsehen, stammt aus Winnekendonk, kickte auf den Sportplätzen von Kervenheim, Twisteden, Wetten, Wemb und Kevelaer und baute dort auf dem Gymnasium sein Abitur. Bis zu seiner Pensionierung im Frühjahr dieses Jahres war Georg Cornelissen Leiter der Abteilung Sprachforschung beim Institut für rheinische Landeskunde und Regionalgeschichte des Landschaftsverbandes Rheinland in Bonn. Als Autor zahlreicher Bücher über Dialekte und Regiolekte im Rheinland und zur regionalen Sprachgeschichte ist er zusammen mit Stefan Verhasselt für einige Stunden unser eloquenter und vielwissender Begleiter.

Im historischen Klassenzimmer

Stefan Verhasselt, WDR-Radiomoderator und Kabarettist mit Wurzeln in Straelen, erwartet den Sprachwissenschaftler im historischen Klassenzimmer mit seinen hölzernen Schreibpulten, Sitzbänken und Stühlen. „Das Mobiliar stammt aus verschiedenen Schulnachlässen der Region“, erläutert Museumsmitarbeiterin Elena Degemann, die uns begleitet. „Alles sieht aus wie früher bei uns in der Schule“, erinnern sich Georg Cornelissen und Stefan Verhasselt unisono und schlüpfen sogleich unbewusst in ihre Rollen: Der Sprachenexperte ist der Lehrer, der Kabarettist sein quirliger Schüler. Zwischen alten Landkarten, hölzernem Rechenschieber und dem berüchtigten Bambusstock beginnen vor der grünen Schiefertafel mit dem Begriff „i-Dötzchen“ in deutscher Schrift zwei unterhaltsame Unterrichtsstunden, von denen sich wohl jeder ehemalige Schüler mehr gewünscht hätte. Stefan Verhasselt fühlt sich prompt an seinen ersten Schultag in Straelen zurückversetzt: „Damals bin ich einfach nicht in die Klasse gegangen, für die ich eigentlich vorgesehen war, sondern ,stickum‘ in die, in die auch meine Freundin Hedwig ging. Dafür bekam ich auch prompt die Quittung, denn die erste Aufgabe hieß: ,Malt einen Pfannkuchen‘. Malen Sie mal einen Pfannkuchen! So viele Braun-, Gelb- und Schwarztöne hatte ich gar nicht in meinem Wachsmalkasten.“

Die Herkunft des Begriffs „i-Dötzchen“

Georg Cornelissen schreibt mit weißer Kreide in schönster Schrift „Pfannekuchen“ auf die Tafel und fragt verschmitzt: „Was ist hier falsch?“ Klar, das erste „e“ ist zu viel, wird aber häufig fälschlicherweise mitgeschrieben. Eine andere Schreibweise, die viele Lehrer immer wieder zur Verzweiflung getrieben hat, ist diese: „Fannekuchen“. Kein Wunder, schreiben doch viele so, wie gesprochen wird. Das war bei Georg Cornelissen anders. „Ich habe früh verstanden, dass man nicht so schreibt, wie man spricht, sondern so schreibt wie man liest“, erzählt der Gelehrte aus Bonn und erläutert sogleich, woher der Ausdruck „i-Dötzchen“ kommt: „Dotz bezeichnet im Rheinland mancherlei Kleines; auch ein Kind kann damit gemeint sein. Ein Dötzchen ist noch etwas kleiner. Wenn die größeren Schulkinder die jüngeren als ,Dötzchen‘ ansprachen, kam darin keine Hochachtung zum Ausdruck. Und das „i“ verdanke das „i-Dötzchen“ einer früheren Lehrmethode im ersten Schuljahr, denn die Schreibe-Übungen der Neulinge begannen damals mit dem kleinen „i“.

Der 1971 selbst vollzogene Klassenwechsel des „i-Dötzchens“ Stefan Verhasselt flog übrigens sofort auf, und am zweiten Grundschultag musste er dann in die für ihn bestimmte Klasse, in der alle mit Nachnamen „zwischen P und Z“ vereint wurden. Trotzdem hatte er Glück, „denn die durften malen, was sie wollten. Da habe ich ein Mikrofon gemalt.“ Mit dem Malen hatte dagegen Georg Cornelissen als Schüler so seine Schwierigkeiten. Er erinnert sich: „Vor 50 Jahren mussten wir eine Sonnenblume malen. Aber ich hatte noch nie im Leben eine gesehen. In den früheren Gärten gab es keine Sonnenblumen, da gab es Erbsen und Möhren. Deshalb musste ich bei den anderen abgucken; das war traumatisch für mich. Kunst war meine schlechteste Note.“ Abgucken oder Pfuschen hat es bei Georg Cornelissen danach übrigens nie mehr gegeben. „Ich war eher der Bepfuschte“, schmunzelt er.

„Mutterwitz“ vom Vater

Das gesprochene Wort zieht sich übrigens durch das Leben beider Protagonisten. Stefan Verhasselt wurde bekanntermaßen Radiomoderator und Kabarettist. Georg Cornelissen ging der Sprache und ihren Wurzeln auf den Grund und vermittelt diese Erkenntnisse allgemeinverständlich. Schon früh orientierten sich beide am Witz ihrer Väter, die ortsbekannt und überall gern gesehen waren. Verhasselts Vater Erwin, Bäcker und Konditor, war auch wegen seines Mutterwitzes sehr beliebt in Straelen. „Diese Art des Humors habe ich wohl mit in die Wiege gelegt bekommen“, freut sich Stefan Verhasselt. Georg Cornelissens Vater war Elektriker und erzählte gerne Witze. „Wenn wir in Winnekendonk unterwegs waren, kamen die Leute auf ihn zu und sagten: ,Albert, erzähl mal noch einen‘.“

Der Sprachwissenschaftler schmunzelt: „Bei meinem Vater habe ich den ersten Lateinunterricht gehabt. Es begann mit folgenden Versen, die man laut lesen muss: ,Agricola arat: Der Bauer fährt Fahrrad. / Ancilla laborat: Die Magd fährt Motorrad.‘ Auf dem Gymnasium in Kevelaer habe ich dann allerdings sehr schnell gelernt, dass ,arare‘ pflügen bedeutet und ,laborare‘ arbeiten…“

Von Bröckskes und ner Fiesplümm

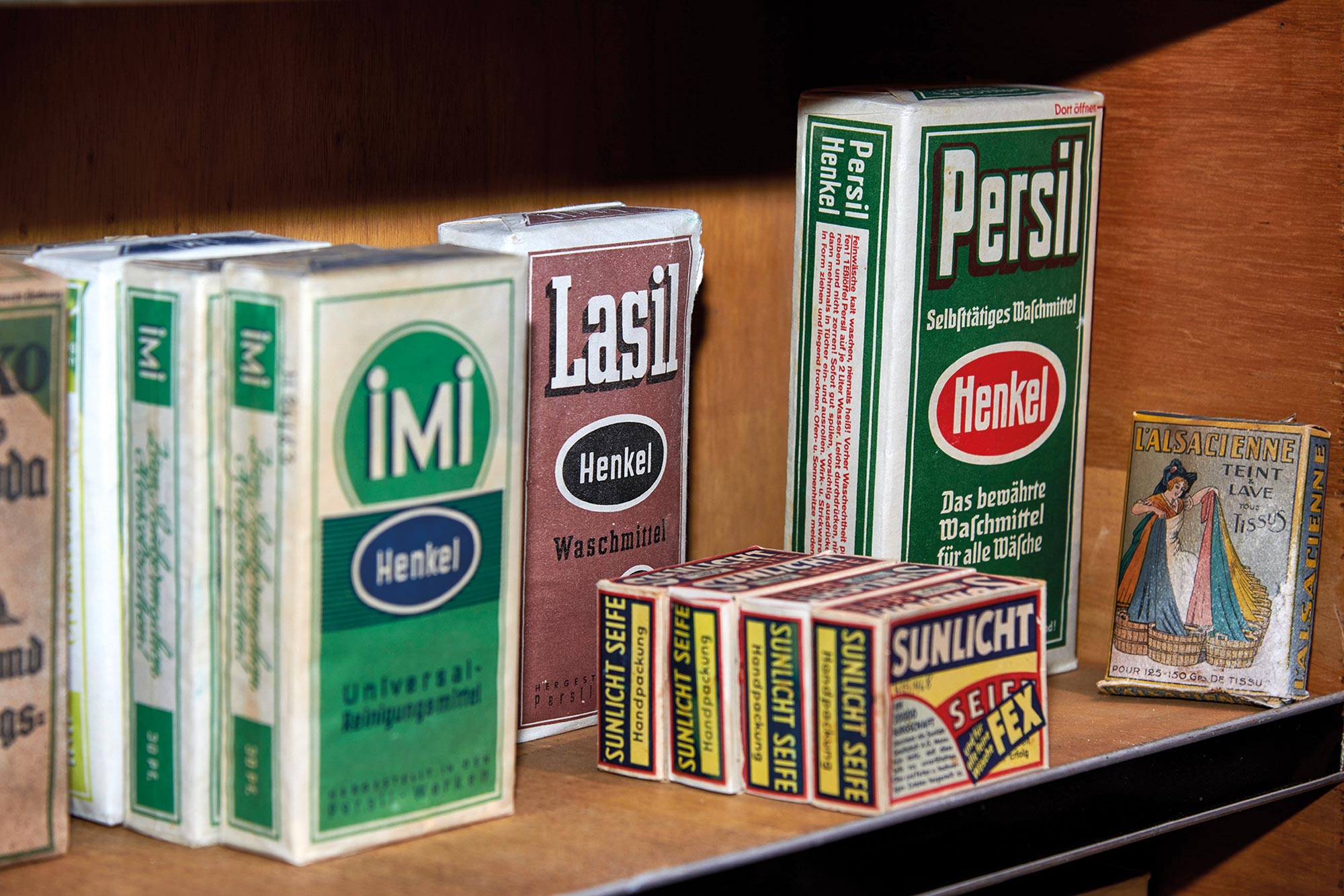

Nach der Schule geht‘s flott „umme Ecke“, denn neben dem historischen Klassenzimmer steht der „Tante-Emma-Laden“, ein altes Geschäft aus Kleve, das bis zu den 1990er Jahren an der Tiergartenstraße 45 beheimatet war. „Die damalige Inhaberin, Josefine Pirtz, fand keinen Nachfolger, und so kam der ganze Laden in unser Museum. Einige Möbelstücke und ein Großteil des Inventars stammen noch aus den 1920er Jahren. Allerdings ist das eine oder andere Dösken im Lauf der Zeit dazugekommen“, weiß Museumsleiterin Veronika Hebben. Beim Eintreten schlägt das Herz von Stefan Verhasselt höher. „Meine Großtanten und später meine Eltern hatten früher am Straelener Markt auch so einen Laden. Es war eine Bäckerei mit Lebensmittelgeschäft, wo es genau das zu kaufen gab, was hier ausgestellt ist: Obst, Gemüse, Aufschnitt, Caro-Kaffee, Spirituosen, Haarshampoo, Waschpulver – und Süßigkeiten wie Esspapier, das immer an der Zunge kleben blieb, und meine geliebten Katjes. In Kombination mit Gummibärchen waren sie für mich das Größte.“

Georg Cornelissen stutzt plötzlich: Die Bonbongläser auf der hölzernen Ladentheke sind leer. Veronika Hebben erklärt, dass darin lange Lakritz aufbewahrt wurde, das sich aber im Laufe der Jahre durch die Raumfeuchtigkeit in harte Bröckskes verwandelt habe. „Bröckskes“ – auch wieder so ein niederrheinisches Wort und das „Lieblingssüß“ des Sprachforschers, der lacht: „Es fing mit Bröck an und hörte mit Bröck auf. Ich erinnere mich noch sehr gut an die köstlichen Karamellbonbons, allerdings absolute Plombenzieher. In Duisburg und am rechten Niederrhein aßen die Kinder übrigens sehr gerne ,Ballekes‘ und ,Babbelkes‘, in Krefeld ,Klümpkes‘ und in Kevelaer ,Bröckskes‘.“ Im Gegensatz zu Stefan Verhasselt hat Georg Cornelissen Lakritz nur gekauft, wenn Kirmes war: „Da gab es Lakritzgürtel. Jeder bestand aus fünf Streifen, die man einzeln abziehen konnte; sie waren der Vorläufer der Lakritzschnecken, und ich habe sie für fünf Pfenning das Stück gekauft.“ Die Großeltern von Georg Cornelissen hatten übrigens auch ein Lebensmittelgeschäft; allerdings hat das die Weltwirtschaftskrise nicht überlebt.

Beim Blick auf die Wurstwaren im Regal fällt Stefan Verhasselt ein niederrheinischer Begriff ein, dem er nun mit Hilfe des Sprachwissenschaftlers auf den Grund gehen möchte: „Fiesplümm“. „Wenn ich etwas nicht mochte, wie zum Beispiel Speckstückchen, dann habe ich sie mit der Gabel auf den Tellerrand geschoben. Meine Tanten haben dann immer gesagt, ich sei ne Fiesplümm und dat sei doch grad dat Leckerste. Aber ich weiß bis heute nicht, woher der Ausdruck kommt“, erzählt er mit Blick auf den Sprachwissenschaftler. Georg Cornelissen – promoviert und patent gleichermaßen – erklärt: „,Plümmen‘ heißt ,puhlen‘ oder ,herummachen‘. Demnach ist eine Fiesplümm jemand, der beim Essen in dem herumpuhlt, was er fies findet.“ Er selbst sei übrigens das exakte Gegenteil einer „Fiesplümm“, zumindest was Speck angehe: „Ich war als Kind auf Speck versessen. Als Kindergartenkind bin ich öfter über eine Treppe in die Küche des nahegelegenen Altenheims geschlichen und habe dort von einer Nonne regelmäßig schieren Speck bekommen. Eigentlich wären Stefan und ich ein Dreamteam gewesen: „Er puhlt den Speck raus, und ich esse ihn auf.“

In der urigen Kneipe

Fettiges Essen macht durstig, auch wenn es, wie hier, nur in der Phantasie stattfindet. Deshalb ist die dritte Station der beiden Protagonisten folgerichtig die historische Kneipe. Sie stand mal in Uedem. An der hölzernen Wandvertäfelung Geweihe von Damwild, im Regal hinter der Theke alte Biergläser und historische Henkelflaschen. Auf dem Tresen zwei Schnapsgläser, die sogenannten „Pinnekes“. Und woher kommt der Ausdruck? Dr. Cornelissen: „Bis vor Kurzem haben wir gedacht, es wird abgeleitet von dem alten Hohlmaß, das im Englischen ,pint‘ heißt. Und das kleine Pint, das wäre das Pinneken. Von der Lautform stimmt das, aber ein Kollege bezweifelt das. Also müssen wir mit der offenen Frage leben, woher der Ausdruck kommt.“ Ein anderes Sprachphänomen, das Stefan Verhasselt vor vielen Jahren beim Zusammenstellen seines 2. Kabarettprogramms aufgefallen ist, kann der Sprachwissenschaftler dagegen aus dem Stand „aufdröseln“. Am Niederrhein rund um St. Tönis wird oft aus einem „sch“ ein „ch“. Daraus ergeben sich folgende Fragen: Warum sagt man „Isch glaub dat nisch“ und warum kommt in „Ficheln Fich aufn Tich“?

Georg Cornelissen: „Es sind zwei Phänomene. Das erste nennt man Koronalisierung und lässt den so genannten ich-Laut zu einem ,sch“‘ werden. Das Phänomen ist im 19. Jahrhundert über Mainz, Koblenz, Köln und Fischeln bis Krefeld gewandert. Dort hat es aufgehört. Menschen, die den ich-Laut koronalisieren, ,verraten‘ sich nicht selten dadurch, dass sie den sch-Laut auch dort versuchen zu meiden, wo er tatsächlich hingehört. Dafür ist der ,Lehrer im Kopf‘ verantwortlich. Sie sprechen das ,sch‘ dann ,hyperkorrekt‘ als ,ch‘ aus und sagen ,Fich‘ statt ,Fisch‘ oder ,Tich‘ statt ,Tisch‘.“

Im Anschluss noch ein gemütlicher Rundgang durch Kevelaer

Nach dem Besuch der historischen Kneipe geht’s noch eine Runde durch Kevelaer, vorbei an Gasthöfen wie dem „Goldenen Schwan“, Goldschmiedeauslagen mit Kelchen, Hostienschalen und Monstranzen, einladenden Geschäften und Cafés. Georg Cornelissen kommt alle fünf Jahre zum Klassentreffen hierher; Stefan Verhasselt guckt auch regelmäßig nach, „ob noch alles steht“ und zündet an der Gnadenkapelle en Kerzken für seinen verstorbenen Vater an, der in Kevelaer aufgewachsen ist. In der Fußgängerzone mit den wunderschönen alten Häusern, die den 2. Weltkrieg unbeschadet überstanden haben, kommen die Protagonisten „von Höcksken op Stöcksken“. Der Sprachforscher zückt immer mal wieder sein Handy und macht Fotos von markanten Begriffen wie „In den rooden Haen“ oder „Pastors Höffke“. Wer weiß, vielleicht werden sie in eine seiner nächsten Forschungen einfließen, denn Georg Cornelissen ist niemand, der mit dem Erreichen seines Rentenalters aufhört, Fragen zu stellen und Antworten auf sprachliche Phänomene zu suchen. Ähnlich geht es auch Kabarettist Stefan Verhasselt, der in den Kuriositäten des Alltagslebens seine Themen findet. A propos, Kuriositäten: Gibt’s in Kevelaer eigentlich schon ne E-Bike-Prozession? Wenn ja, wäre das auf jeden Fall ein Thema für sein nächstes Kabarettprogramm…

Herzlichen Dank an Veronika Hebben und das gesamte Team des Niederrheinischen Museum für Heimatkunde in Kevelaer für einen wunderbaren Tag! Einen ebenso herzlichen Dank an Dr. Georg Cornelissen und Stefan Verhasselt!

Ein Schlaraffenland des Niederrheins

Mitten im Herzen von Kevelaer liegt dasNiederrheinische Museum für Volkskunde und Kulturgeschichte. Die Themen sind so vielfältig wie das frühere bäuerliche und bürgerliche Leben in der Region. In umfangreichen, liebevoll gestalteten Sammlungen und Originalkulissen wird das Wohnen und Arbeiten am Niederrhein gezeigt. „Hingucker“ sind die Nachbauten alter Handwerksstuben von Seiler, Sticker, Bildhauer oder Goldschmied. Auch ausgestellt sind eine Zahnarztpraxis, ein Friseursalon, eine alte Kneipe und ein Tante-Emma-Laden mit gefüllten Regalen. Weiteres Highlight ist eine alte Schulklasse mit zahlreichem Zubehör, das es in dieser Menge in wohl kaum einem anderen Museum gibt. Besonders ans Herz geht kleinen und großen Besucherinnen und Besuchern die Spielzeugabteilung mit Puppenstuben, Kaufläden, Schaukelpferden und Blechspielzeug. In weiteren Abteilungen sind alte Haushaltsgeräte, Textilien und Rauchwaren sowie Gefäße aus Ton, Steingut und Keramik zu sehen. Zur Geschichte der Region gehören auch die Themen Wallfahrt, Volksfrömmigkeit und Schützenwesen. Und wer in die Vor- und Frühgeschichte der Region eintauchen möchte, findet Informationen zur Geologie und verschiedene Funde aus der Römer- und Frankenzeit sowie Mineralien. Regelmäßig werden öffentliche Themenführungen durch die Dauerausstellung angeboten. Besuchergruppen können auch spezielle Führungen buchen.

Adresse:

Hauptstraße 18

47623 Kevelaer

Telefon: 02832-954-0

www.niederrheinisches-museum-kevelaer.de

Text: Petra Verhasselt | Fotos: Michael Ricks für NiederRhein Edition, Ausgabe Herbst/Winter 02/2021